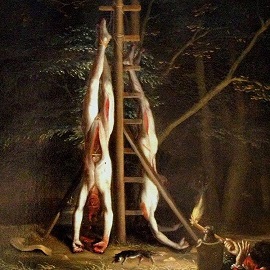

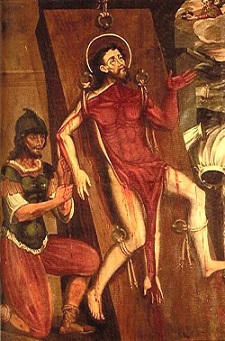

「母はあらゆるものになれる存在だが何者も母の代わりにはなれない」ヤン・デ・バエン「デ・ウィット兄弟の死体」 アントワン・キャノン「勝利の虐殺」(部分)残酷な名画があるようにホラーのジャンルでしか表現できない芸術というのもあって異常な世界だけど、それが美しさにさえ見えてきます1977年のドイツ赤軍によるテロ「ドイツの秋」事件戦時中のナチスドイツによる迫害など最終的には考察などを見ないと理解できない内容なのですが物語の軸である、魔女世界の内部抗争をアートとして鑑賞するのが望ましいのではないかと思いますただしかなりグロテスクなシーンもあるので得意、不得意にははっきりわかれるでしょう

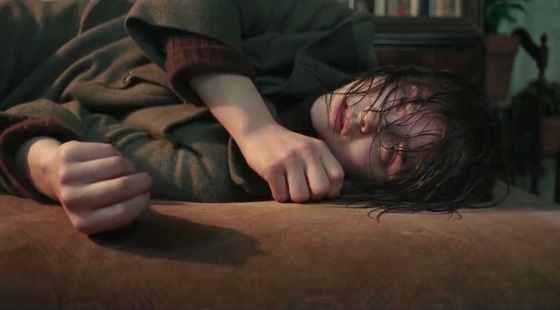

クレンペラー博士のところにやってきた妄想症のパトリシア彼女の手帳に書いてあったのは「マルコス・ダンス・カンパニー」のこととキリスト教誕生以前から存在する三人の古い魔女のことでした「暗闇」の魔女“テネブラルム”「涙」の魔女“ラクリマルム”「嘆き」の魔女“サスペリオルム”行方不明になったパトリシアの捜査を警察に依頼するクレンペラー博士そしてダンスカンパニーを牛耳るマルコスはその最古の魔女のうち誰かの権威を得ているのかもしれないと考えますそんな「マルコス・ダンス・カンパニー」にマルコスに次ぐ実力者、マダム・ブランはスージーのバレエの才能にほれ込み(四肢が曲がり、失禁し、顔がぐしゃぐしゃになる「遠隔ダンス攻撃」)彼女を舞踏「民族」の主役に抜擢しますしかしその本当の理由は、パトリシアの代わりにスージーを“マザー・マルコス”の新しい「入れ物」にするためでした大抵のホラー映画ならば、事実を知ったヒロインが悲鳴をキャーキャーあげるところですが(笑)スージーは違いますそれどころかパトリシアを探しに来た警察官が魔女たちに全裸にされ男性器を弄ばれるのをニヤリと眺めるほどでスージーは毎夜見る不思議な夢で、だんだんと自分の存在を自覚していき「民族」の本番の日、魔女の力に完全に目覚め「私がサスペリオルムよ」と“マザー・マルコス”に告げるのですクレンペラー博士のセリフにもある通り出産の手伝いなどをする賢人的存在でしたしかしキリスト教の勢力が増すにつれ彼女らは弾圧され隠れて活動をするようになり中世の魔女狩りはその弾圧が極に達したものでしたスージーは少女たちに安らかな死を与えクレンペラー博士のトラウマも消し去ります魔女の力をやすらぎの(過去の虐待を消す)ために使うのです画面に向かって手で何かを触っているシーン

グァダニーノ監督はこのシーンのことを「非常に重要」だと語っているそうで(笑)考えると思います

グァダニーノ監督は10歳のときサマーキャンプで訪れた北イタリアの映画館で強烈なビジュアルに魅了され13歳の時、イタリア国営テレビではじめて鑑賞し虜になったそうですそれから30年以上経っての再映画化

オリジナルファンからは、「サスペリア」のタイトルには相応しくない、駄作とか言われているそうですしかし私の場合、アーティスティックといえばそれまでですが将来的には芸術的カルト映画になる予感がしますもっと作中でも使ってほしかったです

【解説】allcinemaよりダリオ・アルジェント監督による1977年の名作ホラーを「ミラノ、愛に生きる」「君の名前で僕を呼んで」のルカ・グァダニーノ監督がリメイク。アメリカの若手ダンサーが入団したベルリンの舞踊団を舞台に、ダンサーの失踪をはじめ次々と不可解な出来事が起こる中、舞踊団に隠された恐ろしい秘密が徐々に明らかになっていくさまをアーティスティックな筆致で描き出す。主演は「フィフティ・シェイズ・オブ・グレイ」のダコタ・ジョンソン。共演にティルダ・スウィントン、ミア・ゴス、ジェシカ・ハーパー、クロエ・グレース・モレッツ。またカリスマ振付師役のティルダ・スウィントンは“ルッツ・エバースドルフ”という俳優名で男性心理療法士クレンペラー博士も演じて話題に。

1977年、ベルリン。世界的舞踊団“マルコス・ダンス・カンパニー”のオーディションを受けるためにアメリカからやって来たスージーは、カリスマ振付師マダム・ブランの目に留まり、晴れて入団を許される。折しも舞踊団では主力ダンサーのパトリシアが謎の失踪を遂げる事件が起きていて、彼女のカウンセリングに当たっていた心理療法士のクレンペラー博士がその行方を追って独自の調査を進めていた。そんな中、マダム・ブランに才能を見出されたスージーは、目前に迫った次回公演の大役に大抜擢されるのだったが…。