貧乏な島の、貧乏な羊飼い

幼い子どもでさえ労働力

小学校に通うガヴィーノは

厳格な父親に連れ戻されてしまいます

そして無理やり大自然のなか、たったひとりで

羊の番小屋で生活させられます

家族の中での父親の絶対的な存在

折檻だってあたりまえ

勉強もさせてもらえない

どの家でも代々そうだったのでしょう

自分の父も学校にやってくるのではないかと

教室でおびえる子どもたち

いまでいうなら、まさしく児童虐待なのですが(笑)

この作品ではそんな厳しい父親もまた

大らかに、暖かく見守っていますね

冒頭の棒のエピソードがなかなかうまいです

6歳から20歳まで羊小屋で成長していくガヴィーノ

最初は羊に糞をされてしまい、ミルクもまともに絞ることができません

山には同じような羊飼いの少年たちも暮らしています

年頃になった彼らのお相手は羊か鶏・・

やがて軍隊に入隊

そこで文字を覚え言語の世界に目覚めるていきます

そしてガヴィーノにも

父親の存在を乗り越えるときがやってくるのです

自分の道を進むため、家を出る日がきます

激しい喧嘩

父に殴られるかと思った・・

でもその手はやさしく息子の頭を撫でました

身勝手な男だけど、家族のことは愛しているのです

息子と離れたくなかったのです

寂しすぎる威厳を失った男の姿

私は威厳を振りかざした人間はあまり好きではありませんが

これが人間の本来の姿ではないかとも思います

こうして子どもは親から巣立っていくのでしょう

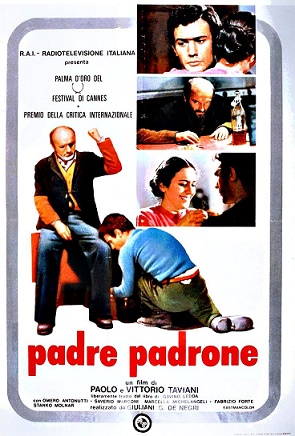

1977年、カンヌ映画祭グランプリ

名作だと思います

妙な生々しさはありますけれど(笑)

【解説】allcinemaより

地中海のイタリア--というイメージを覆す不毛の荒野に心打たれる、タヴィアーニ兄弟の“オイディプス”神話。原作をC・レッダの自伝に依った、文盲の羊飼いの若者がついには言語学者になる感動的な物語でもある。

南部サルジニア島。突然、父に小学校の教室から連れ出されたカビーノは、もう勉強は必要ない、これからは羊飼いになる修行だ、と人里離れた山小屋にこもる生活を強いられる。語らう相手もいず、もっぱら自然の中の音を友とした少年は長じて音に大変敏感になる。その彼に山道を行軍する軍楽隊の演奏はまさに青天のへきれき、至福の響き(この場面のゆったりと力強い描写には胸が躍った)。そして、20歳となり、父も有無の言えぬ徴兵で、彼は軍隊生活を体験、その中でも軍楽隊を志願するのだった。また、文字を読む必要に迫られた彼は、そこでの教育で、海綿が水を吸うように様々な知識を吸収。それだけでは飽き足らず、やがて大学にまで進学し、知性(言語と思考力)を獲得することでようやく、絶対的な父の呪縛から逃れることができたのだった……。

文明と読書を害毒と言いきる横暴な(しかし魅力的な)父に扮したアントヌッティが全くもって素晴らしい。教育についてやかましく言われる問題が起こる度、思い出される示唆的な映画だ。79年3月13日に「父」のタイトルでNHKより放映されたのが本邦初公開。

南部サルジニア島。突然、父に小学校の教室から連れ出されたカビーノは、もう勉強は必要ない、これからは羊飼いになる修行だ、と人里離れた山小屋にこもる生活を強いられる。語らう相手もいず、もっぱら自然の中の音を友とした少年は長じて音に大変敏感になる。その彼に山道を行軍する軍楽隊の演奏はまさに青天のへきれき、至福の響き(この場面のゆったりと力強い描写には胸が躍った)。そして、20歳となり、父も有無の言えぬ徴兵で、彼は軍隊生活を体験、その中でも軍楽隊を志願するのだった。また、文字を読む必要に迫られた彼は、そこでの教育で、海綿が水を吸うように様々な知識を吸収。それだけでは飽き足らず、やがて大学にまで進学し、知性(言語と思考力)を獲得することでようやく、絶対的な父の呪縛から逃れることができたのだった……。

文明と読書を害毒と言いきる横暴な(しかし魅力的な)父に扮したアントヌッティが全くもって素晴らしい。教育についてやかましく言われる問題が起こる度、思い出される示唆的な映画だ。79年3月13日に「父」のタイトルでNHKより放映されたのが本邦初公開。